Il existe plusieurs définitions de la R&D, et il peut être difficile pour les entreprises, selon leur secteur d’activité et leur profil, d’identifier si elles en font ou non, et ce que la R&D pourrait apporter à leur développement.

Les Echos révèlent que 84% des PME françaises n’ont par exemple jamais sollicité les aides qui favorisent la R&D telles que le CIR ou le CII, alors même qu’elles y seraient éligibles.

Et pourtant, la fonction de Recherche et Développement est un véritable avantage concurrentiel et un mode de différenciation pour les entreprises.

Pour faire de la R&D le levier de votre croissance, Myriagone Conseil vous propose d’en comprendre l’impact en 3 étapes :

Qu’est-ce que la R&D : une nécessaire définition de la recherche et développement

La difficile définition de la R&D

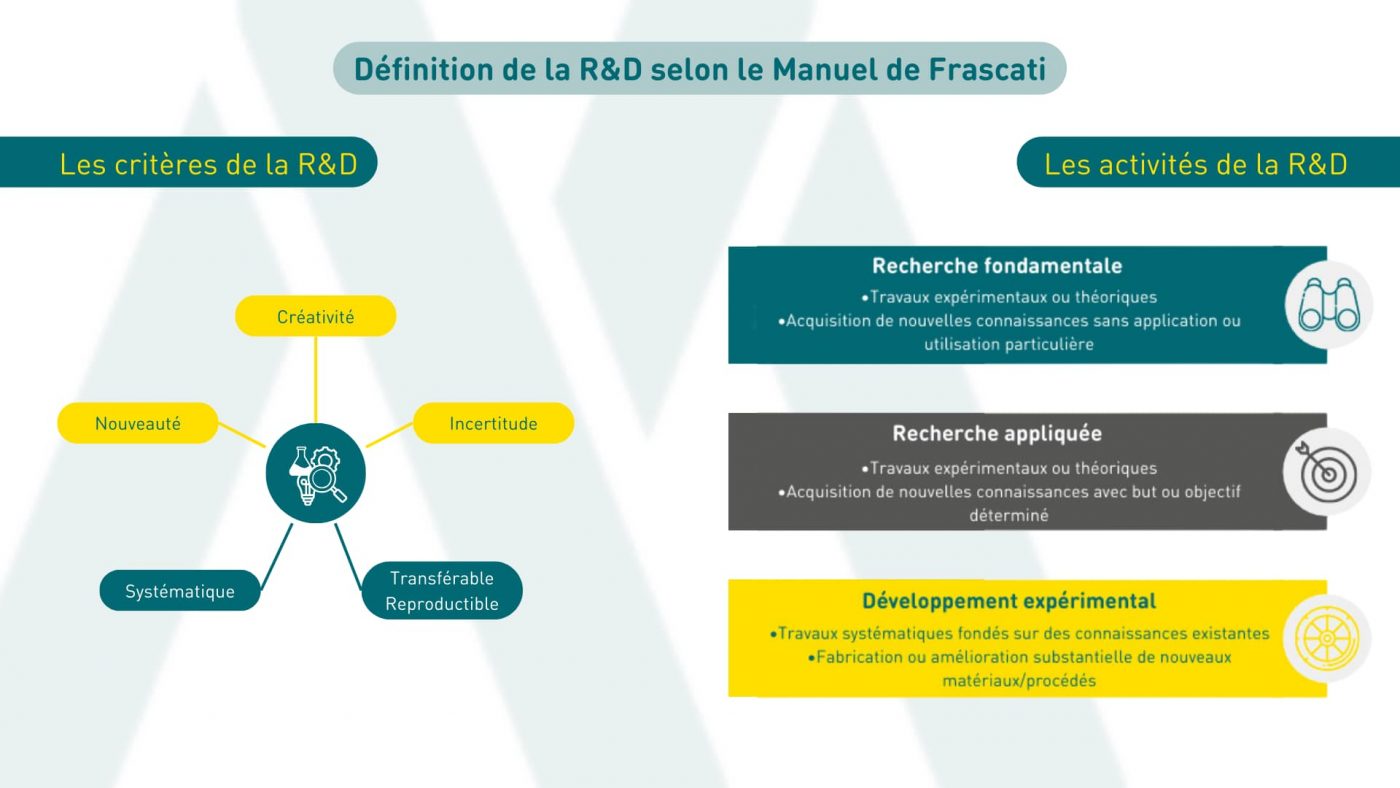

Une définition qui fait autorité en matière de R&D est celle du Manuel de Frascati :

« La recherche et le développement expérimental (R-D) englobent les activités créatives et systématiques entreprises en vue d’accroître la somme des connaissances et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles. »

Concrètement, les projets, pour être considérés comme relevant de la fonction de R&D doivent répondre à 5 critères cumulatifs.

Ils doivent comporter un élément de nouveauté, de créativité et d’incertitude et doivent être à la fois systématiques et transférables et/ou reproductibles.

De plus, ces projets doivent également s’inscrire dans une de ces 3 activités de recherche :

- La recherche fondamentale: travaux expérimentaux ou théoriques sans objectif d’application

- La recherche appliquée : travaux expérimentaux ou théoriques avec pour objectif l’application des solutions trouvées

- Le développement expérimental : travaux fondés sur des connaissances existantes en vue de produire ou d’améliorer des matériaux/procédés

Ces activités de R&D peuvent être menées à la fois dans les sciences dures et dans les sciences humaines et sociales.

Vous vous demandez ce qu’est la R&D en sciences sociales ? Voici un exemple concret d’une entreprise accompagnée par Myriagone Conseil : Eiqus. Cette entreprise innovante a développé un protocole unique de détection et de prévention des chocs émotionnels et traumatiques grâce à l’interaction humaine-animal.

Maintenant que nous sommes au clair sur la définition de la R&D, quelle différence faire avec l’innovation ?

La différence entre R&D et innovation

Il existe une idée reçue ancrée qui suggère que si vous êtes innovant, vous faites inexorablement de la R&D. C’est faux et c’est d’autant plus important de le savoir quand pour financer son projet, on veut faire appel à des dispositifs de financement tels que le CIR ou le CII.

Pour éviter les confusions, regardons ce que disent les textes de référence.

Le Manuel d’Oslo définit l’innovation comme englobant l’ensemble des étapes scientifiques, techniques, commerciales et financières, nécessaires à la réalisation de produits ou services nouveaux ou améliorés et à leur exploitation commerciale.

Pour rappel, le Manuel de Frascati définit la R&D comme l’ensemble des travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissance.

C’est en fait une question maturité de projet et de démarche employée, l’innovation et la R&D ne sont pas sur le même plan ni sur le même degré d’aboutissement.

C’est pourquoi il est important de bien définir le périmètre de votre projet et de le positionner sur l’échelle TRL avant de constituer votre dossier de demande de financement.

Faire de la R&D c’est bien, la valoriser c’est encore mieux !

Découvrez comment financer vos projets de recherche et développement.

État des lieux de la R&D en France

Afin d’évaluer l’enjeu de la R&D pour les entreprises, nous nous sommes demandés à quoi ressemblait le paysage de la R&D en France. Qui innove et comment ?

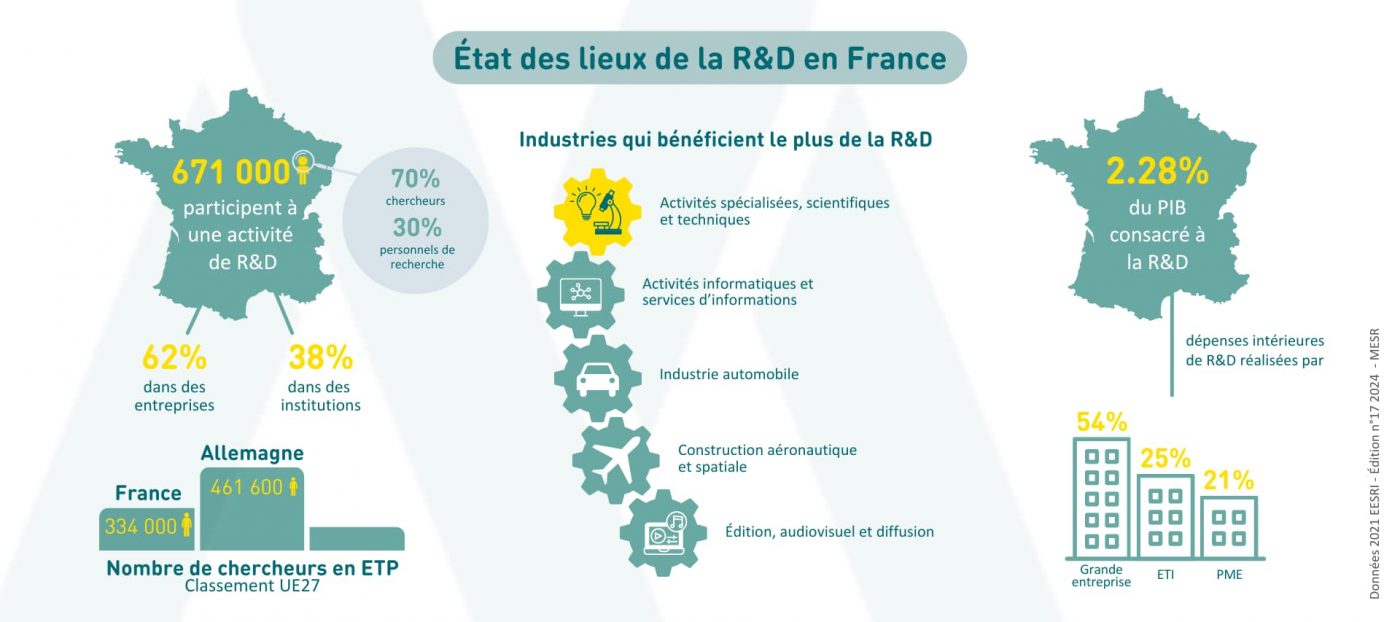

Commençons par une bonne nouvelle : en termes de R&D la France se classe 2e au classement de l’Union Européenne avec 334 000 chercheurs.

Nous avons observé qu’en termes de dépenses, la France consacre 2,28% de son PIB à la R&D (52,8 milliards d’euros) et plus de 60% des activités sont réalisés par des entreprises. Pour décomposer, les grandes entreprises réalisent 54% des dépenses, les ETI 25% et les PME 21%. Malgré ce chiffre, les PME restent les entreprises qui consacrent la part la plus importante de leur chiffre d’affaires à la R&D, quand elles en font.

Ces chiffres clés nous prouvent l’importance des entreprises françaises et en particulier des PME dans la renommée de la France en R&D. Elles investissent et s’engagent dans l’innovation par une démarche de R&D pour contribuer à façonner le monde de demain et à explorer de nouvelles solutions. Elles sont le fleuron de l’innovation française.

Avec deux tiers de l’effort de recherche en France mené par les entreprises, nous pouvons demander ce qui explique cet engouement des entreprises françaises à faire de la R&D ? Quelles sont les opportunités de la R&D pour les entreprises en quête de croissance ?

Enjeux et opportunités de la R&D en l’entreprise

Recruter et intégrer des chercheurs dans sa démarche de R&D : la structuration comme solution

Zoé Guiraudon, responsable innovation du groupe GGL nous expliquait dans le 4e épisode de La Spirale que « la capacité d’innovation technique n’est possible que si on a la capacité d’innovation humaine ». A fortiori, en R&D la capacité d’explorer des solutions nouvelles repose sur les personnels experts ou les personnels de recherche.

Deux enjeux apparaissent :

1- Le recrutement : il est essentiel de recruter des profils hyper qualifiés pour mener les projets de R&D dans l’entreprise. Cependant, ce n’est pas chose aisée de trouver le profil adapté sur des expertises très fines.

Différents dispositifs existent pour mettre en relation les chercheurs et les entreprises et ainsi faciliter le recrutement. Portés par le CNRS, l’ANR et les universités, ils permettent de créer des ponts entre recherché académique et entreprises privées.

2- La structuration : il est primordial d’avoir une démarche R&D structurée avec l’établissement des rôles et responsabilités de chaque personne, des objectifs clairs et alignés avec la stratégie de l’entreprise et un processus défini.

Cela permet l’anticipation, favorise l’intégration et l’implication de chaque partie-prenante et fluidifie l’ensemble de la démarche.

Financer sa R&D : une zone d’incertitude pour les entreprises mais des solutions qui existent

Le saviez-vous, seulement 9% des PME ont déjà sollicité les dispositifs de financement de l’innovation tels que les crédits impôts. (Les Echos)

Pourquoi ? Par manque de connaissance des dispositifs et par difficulté d’accès à ces dispositifs (Baromètre du moral des Innovateurs).

Alors, quelles sont les premières pistes pour financer son projet de R&D, quels dispositifs existent et comment faire en sorte de sécuriser cette démarche ?

Le CIR, Crédit Impôt Recherche, est le 1er levier de financement public de la R&D des entreprises en France. Il permet de financer chaque année plus de 5 milliards d’euros de projets de recherche.

En finançant a posteriori les investissements en R&D des entreprises, il permet de créer un cercle vertueux autour de la démarche : plus les entreprises investissent dans la recherche et le développement, plus elles sont remboursées grâce au dispositif.

Cela ouvre aux entreprises de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives.

Pour ne pas passer à côté de ces perspectives de croissance, les entreprises peuvent se faire accompagner par des experts du financement de l’innovation tels que Myriagone Conseil qui identifieront les dispositifs mobilisables et les guichets existants pour valoriser ces travaux de R&D.

Les impacts de la R&D sur le développement de l’entreprise

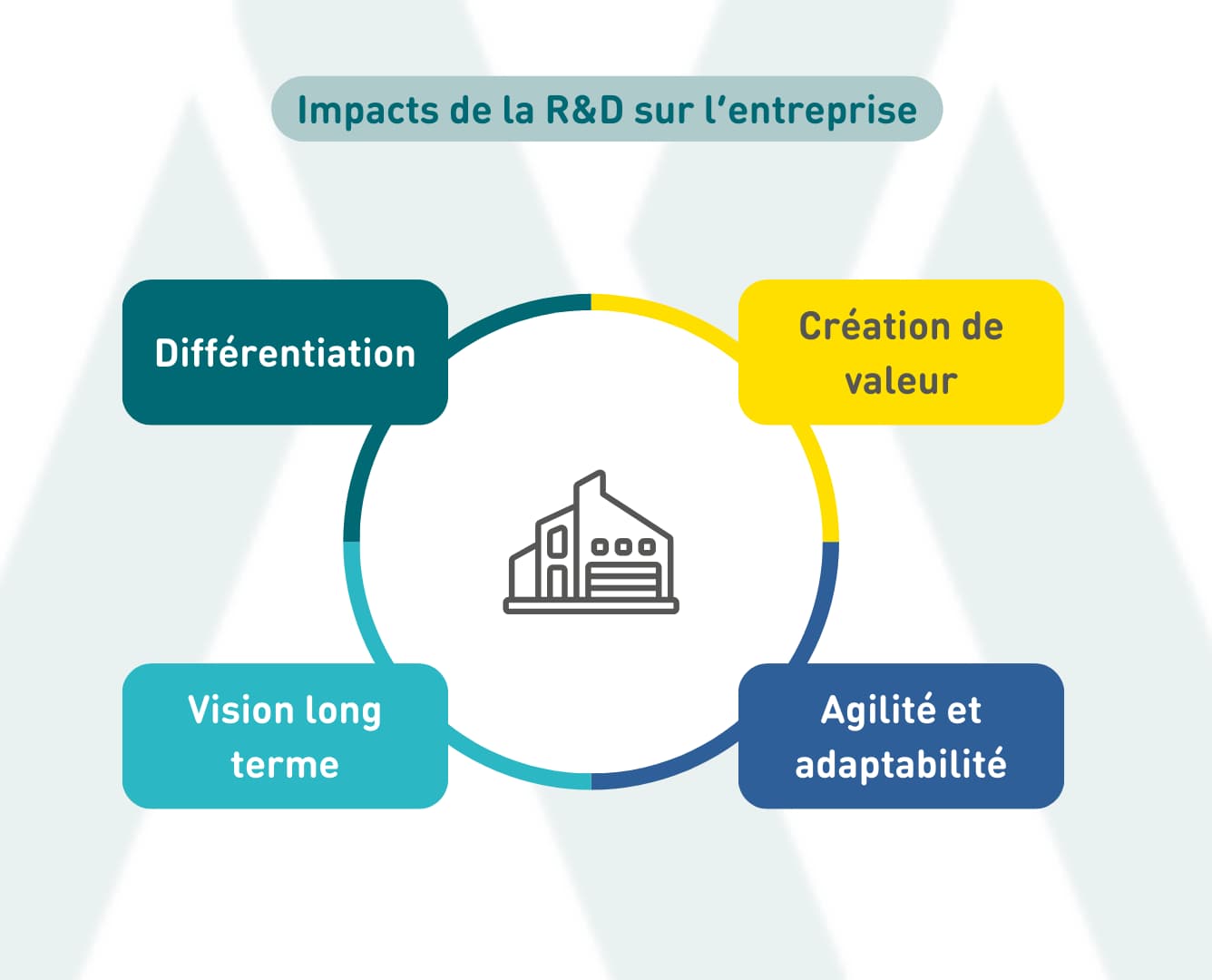

La fonction de Recherche et Développement permet aux entreprises d’avoir un véritable avantage concurrentiel en permettant de proposer à ses clients des produits ou services adaptés à leurs besoins, innovants et différents de ce que propose la concurrence. C’est un levier puissant de création de valeur ajoutée et de différenciation.

De plus, structurer un processus de R&D permet aux entreprises de rester agile et à l’avant-garde dans un système qui évolue très vite et qui est soumis à l’incertitude.

Si la R&D est un investissement à long terme, c’est aussi un levier de croissance durable puisqu’il permet de prévenir le futur en saisissant les signaux faibles et en anticipant les changements du marché et de la société.

Comme nous avons pu l’observer pendant la crise sanitaire de 2020, bon nombre d’entreprises ont détourné leurs activités principales pour créer du matériel médical (masques, gants, combinaisons) ou pour chercher un vaccin contre la Covid-19. Cette adaptabilité, nécessaire pour rebondir en cas de crise, est favorisée par un processus R&D structuré.

Comment mettre en place une démarche R&D efficiente ?

La R&D, comme toute démarche, pour être efficiente demande de la structuration. Cela permet de clarifier les objectifs, d’embarquer les équipes et créer un processus durable et mesurable.

Il existe trois grands volets dans la structuration de la R&D :

- Le processus de R&D : arbre décisionnel essentiel, il permet de se poser les bonnes questions au bon moment. Afin d’anticiper les projets et les ressources nécessaires, cet outil permet d’avoir une démarche pro-active de sélection et de gestion des projets de R&D.

- Le pilotage de la R&D : management de projet R&D qui consiste à créer des indicateurs pour évaluer l’avancée et l’efficacité des projets. Il sera alors nécessaire de construire une roadmap avec les objectifs à remplir, le calendrier à respecter, les ressources En plus d’être un outil visuel pour toutes les équipes cela permet de garder un œil en temps réel sur l’avancée de l’ensemble des projets de R&D de l’entreprise.

- La gestion de projet R&D : au moyen d’une matrice RACI ou d’outils de gestion de projet, il est essentiel d’établir les rôles et responsabilités des personnes impliquées dans le projet R&D. Si chacun sait ce qu’il fait et les actions qu’il doit mener, cela permet de fluidifier la démarche et d’apporter de la transparence au processus.

Toute cette structuration est indispensable pour capitaliser sur ce qui est fait dans l’entreprise. La R&D est ce qu’on appelle un actif immatériel de l’entreprise et c’est ce qui crée sa valeur et sa différenciation.

Structurer sa démarche à travers ces différentes échelles n’est pas une option, c’est indispensable et c’est ce qui va vous permettre dans un moment difficile ou de crise de continuer à croitre et à créer de la valeur ajoutée.

Faire de la R&D c’est s’assurer une croissance interne.

De la théorie à la structuration il n’y a qu’un pas à faire

La structuration de votre démarche de R&D conditionne sa performance.

C’est pourquoi nous accompagnons les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs démarches.

Découvrez nos références !